スクールリーダー研究会 SLA

『スクールリーダー研究』紀要編集委員会編

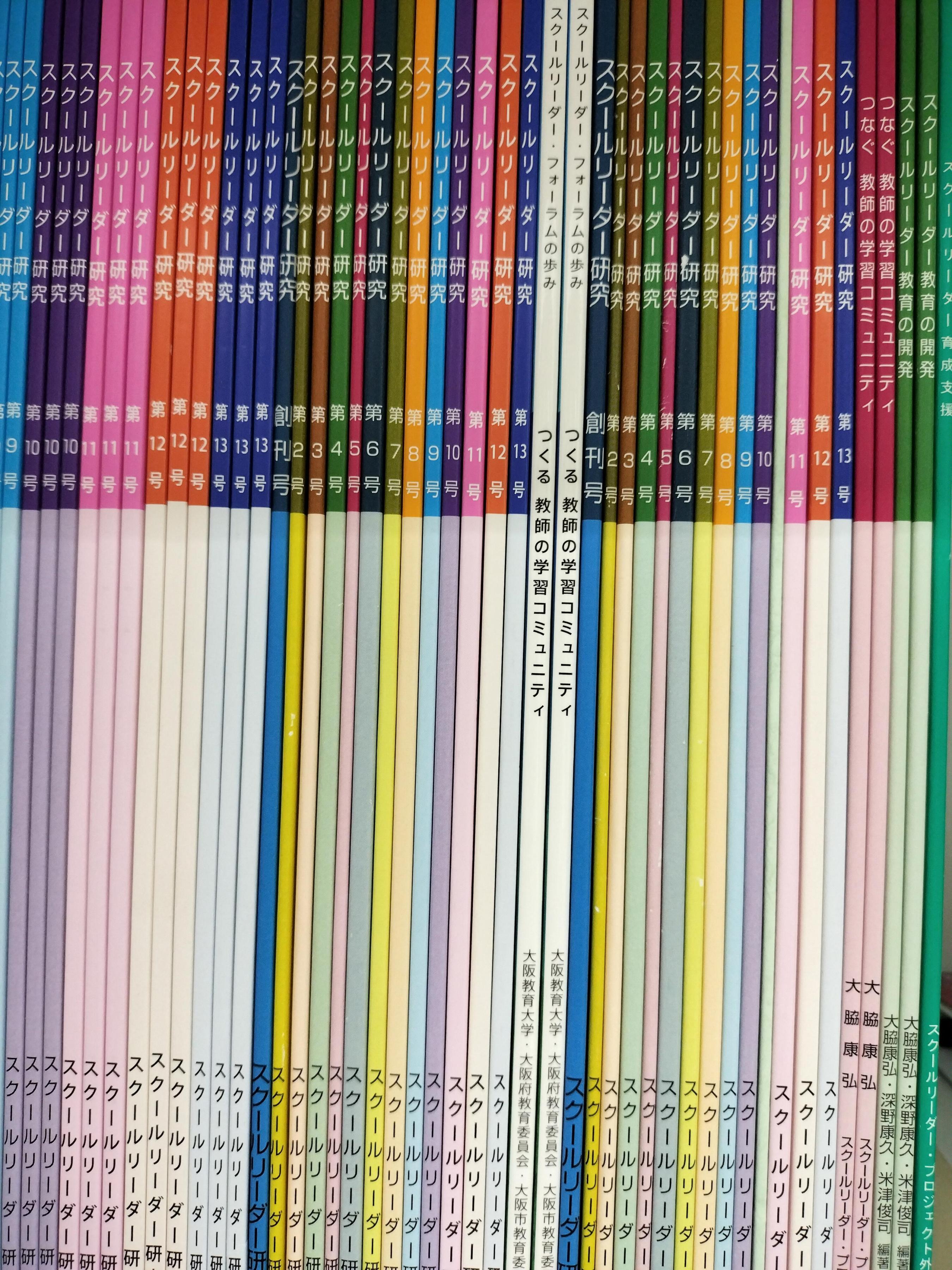

1. 第13号 2020年8月 特集:スクールリーダーの学び

2. 第12号 2019年8月 特集:教員構成の変容と学校づくり

3. 第11号 2018年8月 特集:教育実践者としてのライフコース

4. 第10号 2018年7月 特集:行動するスクールリーダー

5. 第9号 2017年8月 特集:ミドルリーダーの成長と育成

6. 第8号 2016年8月 特集:教師のライフコースを考える

7. 第7号 2015年8月 特集:スクールリーダーの「学び」を振り返る

8. 第6号 2015年1月 特集: ―

9. 第5号 2014年8月 特集:学校づくり実践を記録する

10. 第4号 2013年8月 特集:スクールリーダーの学び

11. 第3号 2012年8月 特集:学校組織開発論の実践的研究

12. 第2号 2011年8月 特集: ―

13. 第1号 2010年8月 特集: ―

1. 第13号 2020年8月 特集:スクールリーダーの学び

2. 第12号 2019年8月 特集:教員構成の変容と学校づくり

3. 第11号 2018年8月 特集:教育実践者としてのライフコース

4. 第10号 2018年7月 特集:行動するスクールリーダー

5. 第9号 2017年8月 特集:ミドルリーダーの成長と育成

6. 第8号 2016年8月 特集:教師のライフコースを考える

7. 第7号 2015年8月 特集:スクールリーダーの「学び」を振り返る

8. 第6号 2015年1月 特集: ―

9. 第5号 2014年8月 特集:学校づくり実践を記録する

10. 第4号 2013年8月 特集:スクールリーダーの学び

11. 第3号 2012年8月 特集:学校組織開発論の実践的研究

12. 第2号 2011年8月 特集: ―

13. 第1号 2010年8月 特集: ―

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

スクールリーダー研究 第13号 (2020年8月)

巻頭言Ⅰ

スクールリーダーの実践研究を育む

―スクールリーダー研究会の基盤―

スクールリーダー研究会は、大阪教育大学の夜間大学院スクールリーダー・コース(その前身を含む)と連合教職大学院学校マネジメントコースの修了生およびその関係者30名強からなる小さな研究会です。会員は、校長・教頭、指導主事、ミドルリーダーなどスクールリーダーとその経験者、大学教員です。大阪教育大学大学院でスクールリーダー教育を学び、修士論文または実践研究論文を完成させたこと、関西地区を拠点に実践研究を継続して取り組んでいることが共通点です。

巻頭言Ⅰ

スクールリーダーの実践研究を育む

―スクールリーダー研究会の基盤―

スクールリーダー研究会は、大阪教育大学の夜間大学院スクールリーダー・コース(その前身を含む)と連合教職大学院学校マネジメントコースの修了生およびその関係者30名強からなる小さな研究会です。会員は、校長・教頭、指導主事、ミドルリーダーなどスクールリーダーとその経験者、大学教員です。大阪教育大学大学院でスクールリーダー教育を学び、修士論文または実践研究論文を完成させたこと、関西地区を拠点に実践研究を継続して取り組んでいることが共通点です。

スクールリーダー研究会は「プロフェッショナルなスクールリーダーを志す人々が集い、交流し、高め合う『学びの場』を創り出そうとする学習組織」です(本紀要第1号、巻頭言)。換言すれば、スクールリーダーが学校づくりを省察・探究・研究し、報告発表する場が必要不可欠との認識によるものでした。研究会の発足が2008年9月ですから今年で12年の歴史を刻んできました。ここで、この研究会の成立基盤と経緯を簡潔に確認しておきたいと思います。

大阪教育大学のスクールリーダー教育は、2001年度を起点にスタートしました。スクールリーダー・フォーラムを大阪教育大学と大阪府教育委員会(大阪市教育員会は2009年度から参画)の連携協力事業として立ち上げた年度です。このフォーラムの目的は大学・学校・教育委員会が連携協力して、学校づくりを支援し、スクールリーダーを育成することを理念に掲げて、学校づくりの実践を研究協議する場を創り出すことです。毎年度、学校づくり実践(最大で32)が報告され、学校実践者、教育行政職員、学校研究者100名弱がグループに分かれて、語り―聴き、省察することを軸に構成されています。2017年度までに17回のフォーラムを開催し、『スクールリーダー・フォーラム報告書:特集名』17冊と『スクールリーダー・フォーラム冊子』7冊を刊行配布してきました。

他方、夜間大学院のスクールリーダー教育は、大脇が2002年度に天王寺キャンパスの実践学校教育講座に移籍することが起点となります。2004年度以降、大学院授業「学校マネジメント学」、「スクールリーダー実践論」、「大阪の学校づくり」を新設し、実験的な取り組みを重ねていきます。特に、特別集中講義「大阪の学校づくり」は隔週土曜午後5時間のロングラン授業とし、講義とワーク・発表を連動させた授業開発に挑戦しました。大学教員複数が大阪府・大阪市教育委員会幹部と連携協力して、学校評価、授業評価、教職員評価、学校づくり(大阪府、大阪市)を題材に、事例分析、ケースメソッド、ロールプレイ、グループワークなど多様な学習方法・形態を組み合わせて実施しました。この授業は、院生主体の参加型で、回を重ねるごと学習集団が深まるので、学習者も講師陣も確かな手応えを掴むことができました。この授業開発は、2007年度のスクールリーダー・コースなど三コース制創設の基盤となります。

こうした流れと響き合う形で、夜間大学院に校長が受験して入学し、続いて教頭、指導主事が入学してきます。2005年度に校長2名、教務主任1名が入学し、引き続いて少数ながら現職の校長・教頭が入学し、2011年度には教頭3名、指導主事1名が入学しました。コース責任者として大脇は、スクールリーダー教育のパフォーマンス・成果物を提示し、その理論的基盤・認識論を探究する日々でした。そして、課題として学校づくりの「実践研究」を提示し、その認識論として「理論知・実践知対話論」を構築して、現職教員院生に登るべき山脈と道筋の「羅針盤」を示してきました。これは、これまでの研究者による学術研究、実践者による実践記録・報告に対して、第三の道として研究的実践者による「実践研究」を構想し具体化するものでした。

スクールリーダー教育の実践を重ねその理論化を図り、現職教員院生が実践研究に挑戦し論文に集約してきました。その代表的成果は『学校教育論集』(2005~2018)として編集されています。現職教員院生が提出した修士論文、実践研究論文を再編集して掲載しています。形式は、A4判で50頁(1頁40字×40行)を基本としています。大脇も巻頭論文10頁を執筆することを課してきました。

大阪のスクールリーダー教育は、スクールリーダー・フォーラム事業と夜間大学院のスクールリーダー教育が車の両輪となって構築されてきましたが、スクールリーダーの「学びの場」という理念は通底している一方で、その目的・内容・方法・形態は異なる独自な取り組みでした。両者は、前半の10年間は2本立ての取り組みでしたが、後半になると企画・運営で関連づけを意識するようになり、運営スタッフに大学院生や修了者が参画し貢献するようになりました。『スクールリーダー・フォーラム報告書』の編集、ラウンドテーブルの報告者・参加者、連携大学院院生交流会などで重要な役割を担ってくれました。こうして、夜間大学院とフォーラムが関係づけられ、内容・方法・形態でも相互に影響し、相乗効果を上げることになりました。

さて、こうした流れの中でスクールリーダー研究会を立ち上げました。それは、スクールリーダーが夜間大学院修了後、「実践研究」を継続し、研究発表する場を創り出すためでした。現職教員は大きな決断をして夜間大学院に入学し、「昼働き、夜学ぶ」学習スタイルを2年間重ねて、修士論文を仕上げます。それを再スタートとして「実践研究」の山脈をめざして相互研鑽する場で、次の高みをめざしたのです。

本研究会は、毎年度、春と夏の研究大会の開催(24回、内2回は中止)と研究紀要『スクールリーダー研究』(13冊)の刊行が二本柱となって運営してきました。研究紀要では「査読論文」を基本に据えました。このために第一線の学校経営研究者に特別会員としてご参画いただき、この大胆な取り組みを一歩一歩進めてきました。毎年度の研究紀要『スクールリーダー研究』は研究会の顔として全国発信してきました。さらに、プロジェクト「教師のライフコースの実践研究―教育実践の山脈を描く―」に取り組み、新たな実践研究を切り拓いてきました。また、研究会メンバーが中心となって教育雑誌『教育PRO』で「連載:行動するスクールリーダー」(全126回)を担当してきました。その他、個人として日本教育経営学会、日本教師教育学会、日本高校教育学会などで研究発表し、研究紀要に査読論文が掲載されました。その意味で、研究会はスクールリーダーの実践研究を育む「培養器」となったといえます。

スクールリーダー研究会はこれで第4期12年を終えます。この第13号は研究会の到達点であり、締めの号となります。研究会会員の地道な活動と理事・編集委員の尽力に支えられて研究会は持続し発展してきました。ここに会員、関係者のみなさまに深く感謝し、筆を擱くこととします。

2020(令和2)年6月1日

スクールリーダー研究会会長 大脇 康弘

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<納本先>『スクールリーダー研究』『スクールリーダーフォーラム報告書』『学校教育論集』『大阪の学校づくり』

東京:国立国会図書館、国立教育政策研究所、東京大学教育学部図書室

大阪:国立国会図書館 関西館、大阪府立中央図書館、大阪教育大学図書館 柏原C・天王寺C

その他

東京:国立国会図書館、国立教育政策研究所、東京大学教育学部図書室

大阪:国立国会図書館 関西館、大阪府立中央図書館、大阪教育大学図書館 柏原C・天王寺C

その他